当院の執刀医について

当院では最新の超音波白内障手術装置と顕微鏡を用いて手術を行います。

毎週火曜日に手術を行っており、担当は白鳥 宙先生となります。

白鳥先生は日本医科大学附属病院眼科で難症例を含めた手術を日々多数行いながら、後進育成や指導を行っております。また、そのほか様々な施設で手術を担当しております。

確かな技術を持った信頼できる医師であり、短時間で侵襲の少ない手術が可能です。

当法人の白内障手術件数

2021年:98件(2021年2月1日開院)

2022年:821件

2023年:935件

2024年:982件

2025年:693件(2025年7月時点)

動画による白内障手術解説

※音声がでます

当院の白内障手術について

当院では、超音波水晶体乳化吸引術を用いて白内障手術を行っています。この手術は、濁った水晶体を取り除き、人工の水晶体(眼内レンズ)に置き換える手術です。白内障による視力低下を改善するためには、必ず手術が必要となります。

「単焦点眼内レンズ」「多焦点眼内レンズ」「トーリックレンズ」など、最新のレンズを採用しております。患者様のご希望やライフスタイルをお伺いした上で、カウンセリングを行っていますので、お気軽にご相談下さい。

白内障手術時期の目安

- 天気の良い日や夜道で、車のヘッドライトがまぶしいと感じることがある

- 最近、日常生活で物が見えにくいと感じることが多い

- 眼鏡を新しく作ったが、視力が改善されなかった

- 老眼鏡を使用しても、新聞や本の活字が読みにくい

- 目が疲れやすく、視界が霞むことがある

- 遠くの人の顔が判別しにくいことがある

- 距離感が取りづらく、階段を上り下りするのが不安定に感じることがある

- 免許更新の際、視力検査に合格できなかった経験がある

- 外でのスポーツをするときに、不安を感じることがある

- 趣味や仕事で精密な作業を行うときに、見えにくく不便を感じることがある

- 目が見えづらくなり、活字を読むのが苦手になってきた

- テレビの字幕などが見えにくくなってきた

患者様がどれくらい不便さを感じているか、免許更新によるご事情などを踏まえて相談しながら時期を決め、白内障手術をおこなっております。

不安なこと、ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。

眼内レンズについて

白内障手術を行う際、眼内レンズを挿入しますが、このレンズは日々進化しています。それでもなお、眼内レンズ(人工レンズ)は、水晶体とは異なり、厚さを変えてピントを調節することができないため、近くか遠くどちらかにしか商店を合わせることができません。多焦点眼内レンズは、「遠くも近くもメガネなしで見たい」という方のために開発されました。どのレンズを使用するかは、患者様のライフスタイルやご要望を考慮したうえで、カウンセリングの上で決定します。

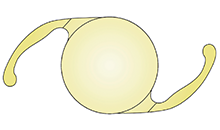

単焦点レンズ

・・・ピントが合う距離が1つ

保険診療

- 見える範囲は…狭い手元か遠くのどちらかのみピントが合う

- 見える質は…良いピントが合う1点はとてもよい

単焦点眼内レンズの場合(遠くにピントを合わせたとき)

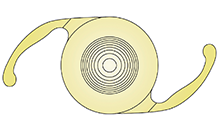

多焦点レンズ

・・・ピントが合う距離が複雑

選定療養

- 見える範囲は…広い手元か遠くまで見える

- 見える質は…おおむね良いピントが少しあまい2021年4月発売のテクニスシナジーというレンジを主に用います。

多焦点眼内レンズの場合

多焦点眼内レンズについて視力に関するトラブルとして、ものを見るときにぼやけたり、暗所で見えにくかったり、光を見るときにじんわりしたり、まぶしく感じたりすることがあります。また、視力の安定には数ヶ月かかる場合があるため、しばらくの間様子を見る必要がある場合もあります。

白内障手術費用について

単焦点レンズ(保険診療)

白内障の単焦点レンズ手術は医療保険の適用です。自己負担は保険負担割合(1割・2割・3割)により異なります。

| 保険負担割合 | 片目の費用(目安) | 両目の費用(目安) |

|---|---|---|

| 1割負担 | 約15,000円 | 約30,000円 |

| 2割負担 | 約30,000円 | 約60,000円 |

| 3割負担 | 約45,000円 | 約90,000円 |

実際のお支払いは「高額療養費制度」が適用されるため、上記金額よりも大幅に軽減される方が多くいらっしゃいます。

高額療養費制度とは?

月々の医療費の自己負担額が一定の上限額を超えた場合に、超えた分が払い戻される公的制度です。所得や年齢によって自己負担の上限額が異なります。

重要ポイント:

たとえば、70歳以上で1割負担の場合、多くの方が「月額8,000円以内」で治療を受けられます(2割負担なら約18,000円)。つまり、両目の手術を同じ月に行う方が、別々の月に行うよりも自己負担が少なくなるケースがほとんどです。

| 年齢区分 | 所得・保険割合 | 月の上限額(目安) |

|---|---|---|

| 70歳以上 | 1割負担 | 約8,000円 |

| 2割負担 | 約18,000円 | |

| 3割負担(現役並) | 約80,100円+α | |

| 70歳未満 | 3割負担(一般) | 約90,000円 |

※詳しい自己負担限度額は、住民票がある自治体の窓口へお問い合わせいただくか、「限度額適用認定証」の取得をご検討ください。

マイナンバーカードで簡単手続き!

従来、高額療養費制度を利用するには、「限度額適用認定証」の事前取得または後日申請の手間が必要でした。しかし現在では、マイナンバーカードを医療機関で提示するだけで、その場で制度の適用が可能です。

- マイナポータルと健康保険証の連携により、限度額情報が自動で読み取り可能

- 患者様の自己負担上限額に応じて即時精算

制度のメリットを簡単・確実に享受するために、マイナンバーカードのご利用を強くおすすめいたします。

当院ではレーシック後の白内障手術も行っております

レーシックや放射状角膜切開術などの角膜屈折矯正手術を受けた目では、人工水晶体(IOL)の度数計算が難しくなります。これは、角膜の計算が正確でなくなったり、元々目が長かったりするためです。そこで、専用のIOL度数計算式を使用します。

Barrett True-K式は、眼軸長、K値、前房深度などを使って計算する式で、水晶体圧や角膜横径は必ずしも必要ありません。

当院ではレーシック後の眼内レンズ決定ができるプログラムが入った器械で術前検査を行っております。

レーシック後の眼には、現時点で最も計算精度が高いBarrett True-K式を軸としてShammas-PL式、Haigis-L式を使用して適切な眼内レンズを選択します。

当院ではレーシック後の方でも、この式を用いるため白内障手術が可能です。ぜひ一度ご相談下さい。

iStent(アイステント)を用いた白内障手術と同時にできる緑内障手術について

白内障手術と同時に、緑内障の方を対象に行える治療法として「アイステント(iStent)」を用いた**低侵襲緑内障手術(MIGS)**があります。眼の中に小さな器具を挿入することで房水の流れを改善し、眼圧を下げる効果が期待できる手術です。点眼薬の負担を減らせる可能性もあり、緑内障治療の新しい選択肢となります。

詳しくは「アイステントについて」のページをご覧ください。

白内障手術術前検査について

度数決定のための計算式について

人工眼内レンズの度数を決定するには、眼の奥行き(眼軸長)と角膜の曲率半径(眼の表面のカーブ)を測定し、計算式により度数を算出します。この際、レンズ計算式の選択が重要です。レンズ計算式は時代とともに進化しており、当院では最新のバレットユニバーサル2式を採用しています。この式は以前よく用いられていたSRK/T式に比べて、眼軸長や角膜の影響を受けにくく、特別な補正も必要なく、高い有用性を発揮します。

バレットユニバーサル2式は、ガウス原理に基づく近軸光線による厚肉レンズ計算式です。具体的な仕組みについては公表されていませんが、SRK/T式よりも優れた計算式とされています。

角膜内皮細胞について

白内障手術の前に、スペキュラーマイクロスコープという装置を用いて角膜内皮細胞の検査を行います。角膜内皮細胞は、茶目の一番内側にある細胞であり、呼吸や代謝を担っています。この細胞が死んでしまうと、茶目が濁ったり浮腫んだりし、視力に影響を及ぼす可能性があります。

白内障手術では、角膜内皮細胞が減少することが知られています。正常値である2500-3500 cells/m㎡程度あれば、手術による細胞数減少を考慮しても、見え方に影響はないとされています。しかし、細胞数がそれよりも低い場合は、内皮が減少しないように注意して手術を行う必要があります。

手術時間が長くなると角膜内皮細胞の減少が増加するため、角膜内皮細胞が元々少ない方は手術時間の短い手術が必要です。当院では手術時間を5-10分程度に抑え、侵襲が少ない手術を行っておりますので、安心して手術を受けていただけます。

血液検査について

感染症・腎機能・肝機能障害・糖尿病の有無などを調べます。

当院における白内障手術は高い技術力により5-10分と短時間で終了するため、少々異常があっても大きな問題にならないことが多いですが、特にひどい糖尿病があった場合、糖尿病網膜症が悪化することが報告されていますので、必須の検査となります。

手術の流れ

- 予約適応検査に関しては予約制です。

- 適応検査・手術の説明・採血など(約1~2時間)眼内レンズの度数を決めるための検査と採血を行います。その結果をもとに、手術の内容・手術前後の注意事項などについて詳しく説明させていただきます。検査のため、瞳孔を広げる目薬を点眼します。点眼後、約4~5時間はお手元が見えにくくなったり、眩しく感じたりしますので、お車でのご来院はお控えください。

- 白内障手術手術は片眼ずつ行います。当院では手術自体は平均5分~10分程度で終わります。来院してからお帰りになるまでは約2.5時間です。

- 手術後の定期検査手術後の定期検査は、手術翌日、3日、1週、2週、3週、1ヵ月、2ヵ月、3ヵ月、6ヵ月、9ヵ月、1年です。手術後1年以降は1年毎の定期検査になります。ただし、手術後の状態によっては、定期検査以外の診察が必要になります。

白内障手術当日の同伴について

白内障手術は、高度な技術と経験を持つ医師によって行われる、非常に安全な手術です。しかし、手術を受ける方の安全と安心を最優先に考え、以下の点についてご理解とご協力をお願いしております。

Q.同伴は必須?

高齢の方の中には、手術の説明を受けたにも関わらず、後で内容を忘れてしまう方がいらっしゃいます。実際に、手術後に家族から「何の手術をしたのか分からない」という事例が全国的に報告されています。このような事態を避けるため、基本的にはご家族の方との同伴をお願いしております。

Q.家族がいない、または遠方の場合は?

ご家族がいらっしゃらない方や、遠方に住んでいる場合でも、最低限、手術の内容や意義についてご家族にお知らせいただきたいと考えております。ご家族からの了承を得られる場合、その旨を医師やスタッフにお伝えいただければ、同伴なしでの手術も可能です。

その他、ご家族の同伴が難しい状況の場合について

何らかの理由で同伴が難しい場合でも、必ずご家族や身近な方への手術に関する情報の共有をお願いしております。ご協力のほど宜しくお願い致します。

白内障手術後について

白内障手術前後の注意事項

手術後、手術による傷口はふさがりますが、眼の表面についた傷はしばらく癒えません。この傷から細菌が入ると、重篤な感染症につながる危険性があります。

このリスクを軽減するため、白内障手術後1ヶ月程度は点眼が必要となります。点眼薬には、感染を予防し、炎症を抑えて傷の治癒を促す成分が含まれています。

手術翌日から入浴やシャワーは可能ですが、首から下のみにし、眼やその周辺に水が入らないように注意してください。また、術後1週間程度は洗顔・洗髪・アイメイクは控え、お顔や頭は柔らかいタオルやウエットティッシュで拭く程度にしてください。美容院での仰向けでの洗髪は問題ありませんが、その他、汚れた手で眼を触らないように注意してください。

白内障術後のリスク

- 痛み、異物感、しみる感じ

手術後、しばらくの間痛み、異物感、しみる感じが出ることがあります。しかし、数日でほとんど消失することがほとんどです。また、痛みを和らげるお薬を処方しますので、指示どおりご使用ください。 - 結膜下出血

手術後、白目の部分に内出血が起こり、白目が赤くなることがありますが、約2週間で自然に消失します。 - 度数のずれ(矯正誤差)

手術後、残ってしまう近視・遠視・乱視があります。もし見えにくい場合は、メガネを使用していただくことがあります。 - 水晶体嚢が破れる

手術中に水晶体嚢が破れてしまうことがまれにあります。この場合、手術時間が長くなったり、再手術が必要となることがあります。また、他の眼内レンズを使用することもあります。 - 眼圧上昇

手術後、眼圧が上昇する場合があります。その際には、眼圧を下げるお薬を処方したり、点滴をすることがあります。定期検査で眼圧の上昇がみられた場合は、お薬の種類を変更または中止します。 - 嚢の混濁(後発白内障)

眼内レンズが入っている水晶体の後嚢が混濁し、視力が低下してくることがあります。この場合、当院でYAGレーザーを用いて混濁部分を取り除く処置を行います。 - 感染

手術後、傷口から細菌が入り、感染症を引き起こす可能性があるため、手術部位には注意が必要です。手を洗ったり、汚れた手で目を触らないようにするなど、細心の注意を払いましょう。また、予防的に処方されている抗生物質を指示どおりに使用することも大切です。 - 眼内レンズの位置異常

手術後、眼内レンズの位置が若干ずれることがあります。大きくずれた場合には、見え方に影響が出ることがあり、再手術が必要になる場合があります。 - その他の合併症

白内障手術には他にも合併症があります。角膜内皮細胞の減少、ブドウ膜炎、眼内炎、中心性黄斑浮腫、飛蚊症、駆逐性出血、核落下、眼内レンズの変形などが挙げられます。